2012年09月11日

事務用PCをwindows7に(後編)

前編では、パーツを机にならべた状態でwindows7のセットアップをしました。

後編では、実際に使用できるようにパソコンケースに取り付ける作業をします。

事務用PCは、古いFMVのケースを利用して組み立てていました→

マザーボード:GA-6VTXD

CPU:Pentium III-S 1.26GHz*2

メモリ:レジスタードSDRAM 256KB*4

windows2000で使用。

まず、ケーブル類を取り外して、古いマザーボードを取り出します。

←取り外し後。

ATX規格のケースは、マザーボード取り付けようネジの位置も決まっているので、同じATX規格のマザーボードでしたら、どのメーカーのものでも取り付けることができます。

但し、省スペースケースのような小さめのケースの場合は、大きめのマザーボードを取り付けできない場合もあります。

また、不要なネジ受けがある場合は、あらかじめ取り外すなど対応します。

今回使用するGA-P35-SD4を取り付け→

ATX規格のマザーボードなので、ピッタリ。

もちろん、最新のCore i 用も取り付けできます。

DVDドライブとハードディスクは、そのまま利用します。

←配線、各ケーブルを接続。

さらに、セットアップ済みのSSDも取り付け接続。

赤いSATAケーブルです(矢印)。

このマザーはCore2も載せることができますが、事務用なので、シングルコア最終型のP4 630を使用しています。

しかし、630はネットバーストアーキテクチャのCPUなので消費電力が大きい。

最大消費電力84W

これまで使用していたPentium3-Sの最大消費電力は30.4W

2つで60.8W

350Wの電源の交換はしないことと、PCIeのグラフィックカードの消費電力も考慮すると、P3sと同じ程度の消費電力に抑えたい。

そこで、CPUの電圧(Vcore)を標準より下げてみることに。

標準1.275V→1.14V(ソフト表示値)→

標準電圧より約10%の電圧ダウン。

消費電力は、電圧の二乗に比例するので、約20%のダウンに。

計算上は、

84W*0.81=68W

となりました。

60Wには及びませんでしたが、これで大丈夫でしょう。

発熱も減るので、純正ファンでも静かになるオマケつき。

3GHz動作で安定する電圧に調整しているので、オーバークロックは無理。

今回は、省電力に振りました。

ケースに全て組み込んだら、早速電源ON.

←無事windowsが起動しました。

BIOS設定で、SSDを優先ハードディスクに設定しています。

SATAはAHCIモード。

これで作業完了のはずでしたが、調べてみるとグラフィックカードがPCIe1xモードでの動作になている。

時々、一瞬、画面にモザイクのようなノイズがでることも。。。

どうも、カードの不具合らしいので、変更することに。

PV-T73G-UGF3(XFX製)→

ばっちり、16xモードで動作しました。

SSD対策として、ページファイル、マイドキュメント、インターネット一時ファイル、をSSD以外のDドライブへ移動。

これで、windows7化完了。

しかし、断念したことも。

SCSIカード

Logitec LHA-521U

のwindows7ドライバの提供なし。

vistaの時点から、SCSIはだいぶ切り捨てられたようです。

動作を軽めの設定にして、事務PCとして2週間ほど使用していますが、シングルコアでも十分使えますね。

SSDの効果もあるのでしょう。

遅ければ、CPUをCore2に変更する予定でしたが、その必要はなさそうです。

宛名印刷で、ワード2000の差込機能を使用するとエラーになりましたが、、データファイルを移動させ、ファイルの場所を指定しなおすことにより、エラーを解消することができています。

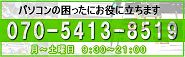

パソコン診療所

うえはら

Posted by パソコン診療所 at 19:37│Comments(1)

│Pentium4 630

この記事へのコメント

すごいですね

Posted by 保険見直しアドバイザー at 2012年09月11日 21:07